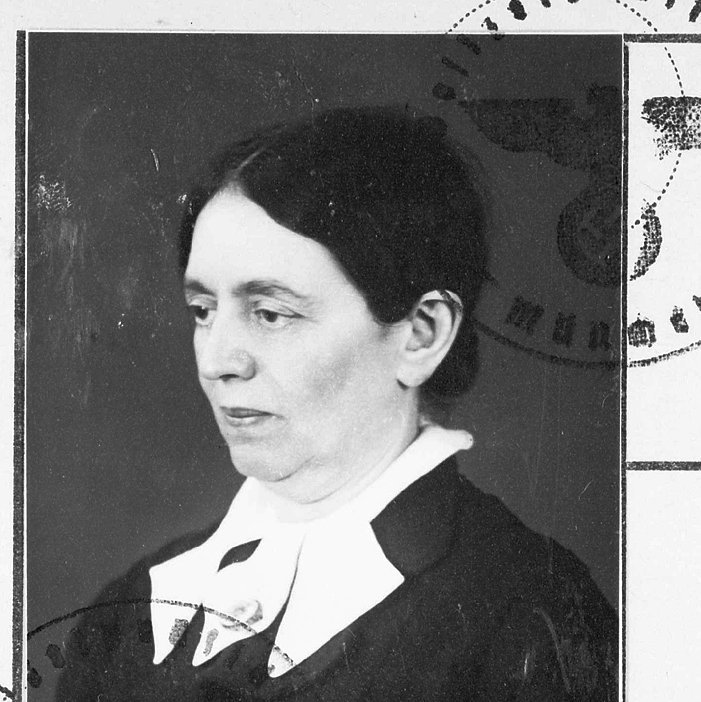

Elisabeth Braun

Elisabeth Braun wurde im Sommer 1887 in München in eine wohlhabende jüdische Familie hineingeboren. Ihr Vater, der Schneidermeister Julius Braun, führte ein erfolgreiches Atelier in der Altstadt. Nach dem frühen Tod von Elisabeths Mutter, Fanny Braun (geborene Heinrich), heiratete er deren jüngere Schwester, Rosa Heinrich.

Bis 1919 lebte die Familie in einer Wohnung am Promenadeplatz in München. Zwischen 1907 und 1916 war Elisabeth Braun unter der Adresse „Promenadeplatz 3/II“ in den Mitgliederlisten des Vereins für Fraueninteressen e.V. verzeichnet. Nach 1916 sind keine Mitgliederlisten überliefert, daher ist nicht bekannt, wie lange sie Mitglied war. Ihr Beitritt zum Verein für Fraueninteressen war ein klares Bekenntnis zu progressiven und emanzipatorischen Werten und unterstreicht ihr Interesse an Frauenfragen. Elisabeth Braun setzte sich aktiv für die Rechte anderer ein – ein Charakterzug, der sich später in ihrem Widerstand gegen das NS-Regime zeigen sollte.

Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1929 erbte sie dessen Vermögen. Am 25. September 1934 kaufte sie das Hildebrandhaus in München-Bogenhausen, eine der bedeutendsten Künstlervillen der Prinzregentenzeit, die 1898 von Gabriel von Seidl erbaut worden war. Seit 1977 beherbergt das Gebäude die Monacensia, das Literaturarchiv der Stadt München.

Im Oktober 1934 zog Elisabeths Stiefmutter und Tante, Rosa Braun (1870–1945), in die Villa. Im November 1938 folgte auch Elisabeth Braun ihr in das Hildebrandhaus.

Ab 1937 bot Elisabeth Braun in der Villa 15 verfolgten Jüdinnen und Juden Zuflucht. Keiner der Bewohnerinnen und Bewohner überlebte den Nationalsozialismus; sie wurden ermordet oder nahmen sich das Leben.

Neben Elisabeth Braun und ihrer Stiefmutter lebten von 1937 bis 1941 folgende Personen im Hildebrandhaus: Charlotte Carney, Käthe Singer, Helene Sulzbacher, Valerie Theumann, Lilly Rosenthal, Jeanette Edelstein, Heinemann Edelstein, Victor Behrend, Franziska Schmikler, Simon Schmikler, Maria Schmikler, Getti Neumann, Klara Rosenfeld, Sophie Marx und Albert Marx.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass unter den letzten Bewohnerinnen des Hildebrandhauses noch mehr Mitglieder im Verein für Fraueninteressen waren. Da aus dieser Zeit jedoch keine Mitgliederlisten vorliegen, können wir es nur vermuten.

Obwohl sie 1920 zum evangelischen Christentum konvertierte, wurde Elisabeth Braun als “Volljüdin” verfolgt. Mutig und beharrlich verteidigte sie ihr Eigentum gegen die Enteignungsversuche der NS-Behörden. Sie wurde dennoch enteignet und am 20. November 1941 vom Güterbahnhof an der Riesenfeldstraße in München nach Kaunas in Litauen deportiert, wo sie am 25. November ermordet wurde.

Mehr Infos in den Biografien